《食品科学》:泸州品创科技有限公司王松涛高级工程师等:不同酿酒高粱品种性质与水化动力学的相关性

国内各大名酒厂大都使用各自专属的酿酒高粱品种,高度依赖单一品种不利于公司和基地的原粮生产保障,收集和筛选不同品种的高粱十分必要,但筛选标准不仅要基于植株本身的表型性状,还应当结合酿酒工艺要求。酿酒工艺中与原粮联系紧密且首要的工序为润粮。不同品种高粱的润粮效果会因其内在组成和结构的差异而不同。

整粒高粱的泡粮过程也是干燥高粱籽粒的复水过程。谷物的复水过程除受到浸泡温度和浸泡时间的影响,还与谷物本身的理化性质和形态结构有关。

人工神经网络是一种具有灵活数学结构的技术,能够识别输入输出数据之间复杂的非线性关系。

因此,泸州品创科技有限公司(国家固态酿造工程技术研究中心)的王红梅、李哲、王松涛*等测定23 个酿酒高粱品种的水化动力学过程,并采用Peleg模型拟合,比较不同品种之间的水化动力学特性,并且与各品种高粱的物理化学指标关联分析,探究影响酿酒高粱吸水特性的关键指标,从泡粮这一环节为酿酒高粱品种的选择提供科学的评判依据。本研究将高粱的关键理化特性与泡粮工艺参数相结合,利用神经网络模型预测不同品种高粱在泡粮过程中的水分含量,并反向调整泡粮工艺参数,以便在实际酿造生产中迅速适应不同品种和特性的高粱原料。通过优化泡粮工艺,确保高粱吸水均匀并达到理想的吸水率,有助于控制淀粉的糊化程度,而且对后续的糖化和发酵过程也有着积极的影响,进而提升白酒的风味和品质。本研究旨在为泡粮工艺的进一步开发和精细控制提供理论依据和技术支持。

R2的值越接近1,拟合程度越高;均方根误差(RMSE)越接近0,说明模型预测误差越小。表2为各品种高粱经Peleg模型拟合后的相关参数,各品种拟合的R2均大于0.995,RMSE范围在0.10~0.60,表明拟合良好,因此Peleg模型适用于表征高粱在浸泡过程中的吸水特性。Anthero等也在研究中得出,在实验条件下Peleg方程能够很好地预测高粱的吸水性。此外,Patero和Lazaro等也在研究中应用Peleg模型拟合了高粱的水化行为。由表2可知,不同品种的高粱经Peleg模型拟合后得到的速率常数K1和容量常数K2存在差异。速率常数K1与最初的吸水速率有关,容量常数K2与平衡时的最大水分含量有关。这说明虽然各品种高粱的水化行为相似,但各自水化过程中的水化速率和平衡水分含量有所不同。因此依据各品种高粱的K1和K2值进行层次聚类,可将高粱样品分为4 组。如图1a所示,第1组为‘青壳洋’‘红缨子’‘国窖红1号’‘泸州红1号’、测试2~4;第2组为‘水儿红’‘兴颗3’‘冀酿4号’‘吉杂210’‘宜糯红4号’、测试1和测试6;第3组为‘齐糯115’‘齐杂104’‘瑞杂1号’‘凤杂18号’‘晋杂23’‘汉青1号’‘晋杂22号’‘凤杂4号’、测试5和‘齐杂7号’;第4组为‘内杂5号’‘红糯13号’‘红茅6号’‘1045R’和‘东粱80’。由此可以看出‘青壳洋’‘红缨子’‘国窖红1号’等常规酿酒高粱在水化特性上表现相似,主要分布在第1组和第2组,而第3组和第4组主要为杂交高粱。分别在每组中选择一个高粱品种绘制水化动力曲线b所示,吸水过程总体特征为:先快速吸水,曲线直线上升,而后吸水速率减缓,曲线趋于水平,最终达到饱和,这与先前研究中高粱浸泡吸水特征曲线非常相似,但有别于大豆吸水特征曲线号’的水化过程表现为初始吸水速率低,但平衡水分含量高。‘冀酿4号’的初始吸水速率与‘国窖红1号’相似,但其平衡水分含量明显略低。‘汉青1号’和‘东粱80’初始吸水速率依次升高,且都高于‘国窖红1号’和‘冀酿4号’,但是它们的平衡水分含量较低。前期研究发现,谷物的水化特性不仅受到籽粒化学组成的影响,还与籽粒的结构有关。因此有必要对高粱的化学组成及结构进行分析,以研究这些内在性质对高粱水化过程的具体影响。

如表3所示,其中蛋白质、脂肪、单宁、淀粉、直链淀粉和支链淀粉含量引用前期文献中的数据。将高粱理化性质分别与速率常数

K1、容量常数K2进行相关性分析,得到相关系数和显著性情况如表4所示。速率常数K1与支链淀粉含量、比表面积、脂肪和单宁含量呈显著或极显著正相关,与直链淀粉含量和硬度呈显著或极显著负相关。速率常数K1与脂肪含量呈极显著正相关,表明高粱中脂肪含量越高,K1值越大,则在初始水分含量相同的情况下,高粱的初始吸水速率越小。谷类脂肪含量较少,主要存在于糊粉层和谷胚中,脂肪具有疏水性,因此脂肪含量越高,越不利于水分进入。Ross等在研究中发现易吸水的菜豆种子种皮中脂肪酸和酚类物质含量较低。单宁作为高粱种皮中存在的主要酚类物质,可能也不利于水分吸收,这与本研究中相关性分析结果一致。而且种皮的吸水速率与脂肪酸的种类和比例有关,Devkota等在比较两种豆类的吸水动力学时发现,小红豆种皮中饱和脂肪酸的比例显著增加可能是小红豆中种皮吸水较慢的原因,这可以在后续做进一步研究。

K1与比表面积呈极显著正相关,即高粱的初始吸水速率与比表面积呈极显著负相关。在先前的研究中,通常认为谷物的果皮与种皮是完全透水的,水分通过扩散机制进入谷物内部,因此比表面积越大,谷物的吸水速率越快。但本研究中高粱的吸水速率与比表面积的关系并不如此。这说明高粱的吸水机制可能并不完全是扩散机制,可能还存在毛细管作用等其他传质机制。Nacimento等在研究中指出扩散和毛细作用是将水分输送到稻谷籽粒中的机制。

K1呈显著负相关,由K1与初始吸水速率的关系可知,硬度越大,高粱的初始吸水速率越大。硬度可能与高粱内部淀粉的角质率有关,一般角质率越高,硬度越大。角质胚乳细胞排列紧密,淀粉粒排列规则,呈多面体形,蛋白体数量多,且填满淀粉体的间隙质地坚实;粉质胚乳淀粉粒排列不规则、呈圆球状,淀粉体间空隙多、质地疏松。

K2与直链淀粉含量呈极显著正相关,与支链淀粉和比表面积呈极显著负相关。平衡含水量与容量常数K2呈负相关(初始水分含量相同时),表明高粱的持水能力与直链淀粉含量呈负相关,与支链淀粉含量呈正相关。持水力反映淀粉与水的结合程度,不同样品由于结构不同其持水能力也各不相同。较高含量的支链淀粉中含有更多的亲水基团,与水分子缔合生成更强的氢键作用导致高持水力。田晓红等研究20 种高粱淀粉特性时发现直链淀粉和支链淀粉的组成比例是影响淀粉性质的关键因素,在20 种高粱淀粉中,湖南高粱和湖北两糯高粱为糯高粱,持水力较高。高粱持水能力在总淀粉含量相近的情况下,受淀粉组成的影响更大。

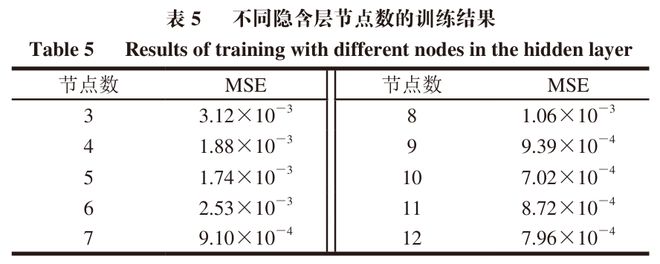

由相关性分析结果可知,与Peleg模型参数显著相关的理化性质有脂肪、单宁、直链淀粉和支链淀粉含量、硬度和比表面积。其中,因为各品种高粱的直链淀粉和支链淀粉含量呈极显著负相关,且相关系数为-0.88,绝对值大于0.8,说明两者之间有很强的线性相关性,因此只选择其一作为BP神经网络的输入层,以脂肪含量、单宁含量、直链淀粉含量、硬度、比表面积、浸泡时间和初始水分含量作为输入层,以任意时刻高粱的含水率为输出层,因此输入层节点数为7,输出层节点数为1。本研究BP神经网络的隐含层节点数为3~12。将23 个不同品种高粱样本的428 组数据作为BP神经网络的训练数据,对不同隐含层节点数的BP神经网络进行训练,其训练结果如表5所示。节点数为10时,MSE最低,因此本研究BP神经网络隐含层节点数选择为10。输入层节点数为7,隐含层节点数为10,输出层节点数为1,因此BP神经网络结构为7-10-1。

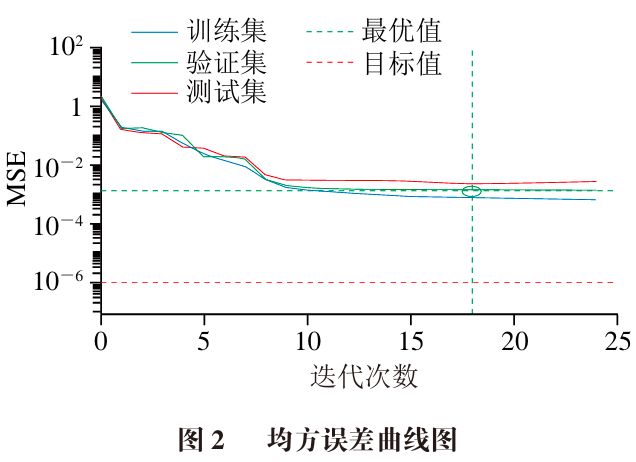

隐含层节点数为10,传递函数依次为tansig函数和purelin函数,设置学习速率为0.01,迭代次数为1 000 次,学习目标为0.000 001时,在经过18 次迭代时达到最佳训练状态,最小MSE为0.001 276 7,MSE曲线所示。

在构建BP神经网络模型时,通常将数据分为训练集、验证集和测试集3 个数据集,训练集用于训练神经网络,网络通过学习这些数据从而调整权重和偏置。验证集用于调整网络的超参数,如学习率、隐含层节点数等以及防止模型过拟合。测试集用于最终评估模型的性能。测试集完全独立于训练过程,只在最后用来评估。图3为4 组数据集实验值和预测值之间的回归拟合情况,实线和虚线几乎重合,表明实验值和预测值之间线性拟合良好。BP神经网络模型训练集的拟合度为0.998 62,验证集的拟合度为0.998 26,测试集的拟合度为0.995 96,所有样品实验值和预测值的拟合度为0.998 17。

R均大于0.99,说明不存在欠拟合的情况,该模型的回归预测具有很好的效果。

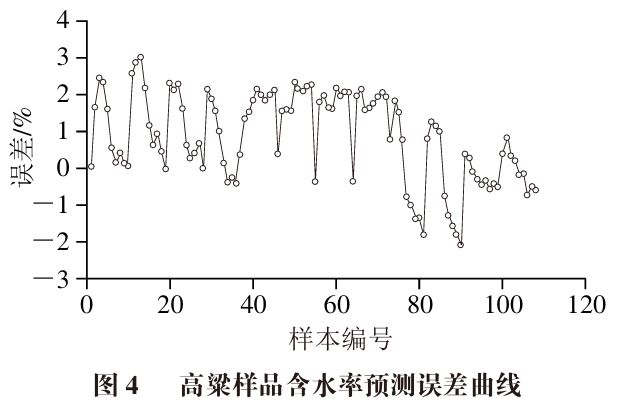

将6 个测试样本Y1~Y6实验测得的108 组数据输入训练好的模型进行仿线所示,误差=实验值-预测值,用于测试的样本中,大部分预测误差集中在-2%~3%之间。经计算,实验值与预测值之间的相关系数为0.99,MSE为0.02,可见BP神经网络具有较高的预测精度,能够很好地预测高粱在恒温(40 ℃)浸泡过程中的水分含量。如果高粱泡粮过程工艺参数和高粱本身的相关性质已知,训练后的BP神经网络则可以用于水分含量的预测,然后反向调整泡粮工艺参数,从而在实际酿造生产中迅速适应各种品种和特性的高粱原料,缩短复杂的实验探索过程,降低生产成本。

Peleg模型适合描述高粱在恒温浸泡过程中的吸水行为,不同品种高粱的吸水行为相似,但其吸水速率和平衡水分含量存在差异。以Peleg模型常数对23 个高粱品种进行聚类分析发现,常规酿酒高粱在吸水特性上表现相似,并与杂交高粱区分明显。高粱的水化动力学与高粱的一些理化性质密切相关:初始吸水速率与支链淀粉含量、比表面积、脂肪和单宁含量呈极显著或显著负相关,与直链淀粉含量和硬度呈极显著或显著正相关;平衡水分含量与直链淀粉呈极显著负相关,与支链淀粉和比表面积呈极显著正相关。对采用大量实验数据建立的“7-10-1”拓扑结构的BP神经网络模型进行测试,结果得到相关系数R为0.99,MSE为0.02,表明该BP神经网络对酿酒高粱在恒温(40 ℃)泡粮中水分含量的预测效果良好。BP神经网络能够将高粱本身的理化参数和泡粮工艺参数整合于一个模型中,具有便捷性和准确性等优势,本研究结果可为酿酒高粱润粮工艺的优化提供新的研究思路和技术参考。

本文《不同酿酒高粱品种性质与水化动力学的相关性》来源于《食品科学》2025年46卷第05期57-64页,作者:王红梅,李哲,李令,李姝,贾俊杰,汪茜,胡永芯,王松涛*,沈才洪,钟小忠。DOI:10.7506/spkx0804-031。点击下方阅读原文即可查看文章相关信息。

实习编辑:农梦琪;责任编辑:张睿梅。点击下方 阅读原文 即可查看全文。图片来源于文章原文及摄图网

为了帮助食品及生物学科科技人员掌握英文科技论文的撰写技巧、提高SCI期刊收录的命中率,综合提升我国食品及生物学科科技人员的高质量科技论文写作能力。《食品科学》编辑部拟定于2025年8月7-8日在 中国 湖南 长沙 举办“第12届食品与生物学科高水平SCI论文撰写与投稿技巧研修班”,为期两天。

为贯彻落实《中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》《关于建设美丽中国先行区的实施意见》和“健康中国2030”国家战略,全面加强农业农村生态环境保护,推进美丽乡村建设,加快农产品加工与储运产业发展,实现食品产业在生产方式、技术创新、环境保护等方面的全面升级。由中国工程院主办,中国工程院环境与轻纺工程学部、北京食品科学研究院、湖南省农业科学院、岳麓山工业创新中心、中国工程科技发展战略湖南研究院承办,国际食品科技联盟(IUFoST)、国际谷物科技协会(ICC)、湖南省食品科学技术学会、洞庭实验室、湖南省农产品加工与质量安全研究所、中国食品杂志社、中国工程院Engineering编辑部、湖南大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、长沙理工大学、湘潭大学、湖南中医药大学、新疆尔自治区农业科学院协办的“2025年中国工程院工程科技学术研讨会—推进美丽乡村建设-加快农产品加工与储运产业发展暨第十二届食品科学国际年会”,将于2025年8月8-10日在中国 湖南 长沙召开。

为进一步促进动物源食品科学理论的完善与创新,加速科研成果向实际生产力的转化,助力产业实现高质量、可持续发展,由北京食品科学研究院、中国肉类食品综合研究中心、中国食品杂志社将与江西农业大学、江西科技师范大学、南昌师范学院、家禽遗传改良江西省重点实验室共同举办的“2025年动物源食品科学与人类健康国际研讨会”,将于2025年10月25-26日在中国 江西 南昌召开。